医療費が高額になったとき

1か月(同一月)の医療費が高額になったとき(自己負担限度額を超えて支払った場合)は、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として、後日払い戻されます。

なお、同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額となります。ただし、歯科と歯科以外、入院と外来は別々に計算します。入院時の食事代や保険診療外の差額ベット代などは計算に含みません。

後期高齢者医療保険に加入され、初めて高額療養費支給対象者になった場合は、大阪府後期高齢者広域連合から通知文書と申請書が届きます(対象となる診療を受けた月のおよそ3か月後以降に届きます)。届いた申請書に必要事項を記入し、保険年金課へ提出してください。高額療養費の申請は、一度申請すると、次回からは登録している口座に自動的に振り込まれます。また、口座番号等を変更されない限り、再度申請する必要はありません。

| 区分 | 自己負担限度額(月額) 外来(個人) |

自己負担限度額(月額) (世帯単位) |

|---|---|---|

| 現役並み所得者 【注釈5】 3 課税所得 690万円以上 |

252,600円+1%【注釈1】 (140,100円【注釈4】) |

252,600円+1%【注釈1】 (140,100円【注釈4】) |

| 現役並み所得者 【注釈5】 2 課税所得 380万円以上 |

167,400円+1%【注釈2】 (93,000円【注釈4】) |

167,400円+1%【注釈2】 (93,000円【注釈4】) |

| 現役並み所得者 【注釈5】 1 課税所得 145万円以上 |

80,100円+1%【注釈3】 (44,400円【注釈4】) |

80,100円+1%【注釈3】 (44,400円【注釈4】) |

| 一般【注釈5】 |

18,000円 (年間上限14.4万円) |

57,600円 (44,400円 【注釈4】) |

| 低所得【注釈5】 2 |

8,000円 | 24,600円 |

| 低所得【注釈5】 1 |

8,000円 | 15,000円 |

- 【注釈1】「1%」は医療費が842,000円を超えた場合の超過した額の1%にあたる額

- 【注釈2】「1%」は医療費が558,000円を超えた場合の超過した額の1%にあたる額

- 【注釈3】「1%」は医療費が267,000円を超えた場合の超過した額の1%にあたる額

- 【注釈4】被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支給回数は通算されません)

- 【注釈5】下の「所得区分について」を参考にしてください。

入院時食事療養費

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の標準負担額の負担が必要です。

| 所得区分 | 食事代 |

|---|---|

| 現役並み所得者・一般 | 460円【注釈9】 |

| 低所得2の人で90日までの入院 | 210円 |

| 低所得2の人で90日を超える入院【注釈7】 (過去12か月間の入院日数)【注釈8】 |

160円 |

| 低所得1 | 100円 |

- 【注釈6】低所得2または1の人は限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となります

- 【注釈7】低所得2と認定された日から90日を超える入院が必要です

- 【注釈8】低所得の人で過去12か月間の入院日数が90日を超えますと、申請月の翌月から食事代が減額されます。保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証、90日分の入院の領収書、印かんを持って、保険年金課まで申請してください

- 【注釈9】以下に当てはまる人は260円です

- 小児慢性特定疾病児童等または指定難病患者

- 平成28年3月31日において1年以上継続して精神病棟に入院している人で、平成28年4月1日以後も医療機関に入院する人

所得区分について

自己負担限度額の割合や医療費の負担割合等に用いる所得区分は下記のとおりです。住民税が非課税の世帯に属する被保険者については、申請により低所得2または1の区分が適用されます。

認定を受けると「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行しますので、医療機関等の窓口で被保険者証と併せて提示してください。

低所得の判定については、毎年8月1日現在で、世帯全員の所得と課税状況により定期判定を行います。この定期判定以外にも世帯構成の変更や所得更正などにより、判定が変更になる場合があります。

この判定の際に対象となる所得は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税に係る所得で判定を行います。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請は、事前に被保険者証と印かん、老齢福祉年金受給者は老齢福祉年金証書を持って、保険年金課へ申請してください。

また、平成30年8月からは現役並み所得区分2・1の方には、「限度額適用認定証」を発行しますので、医療機関の窓口で被保険者証と併せてご提示ください。申請の場合は、被保険者証と印かんを持って、保険年金課へお越しください。医療機関等で提示しなかった場合、「区分2・1」との差額分を後日、高額療養費として払い戻します。

| 項目 | 判定基準 |

|---|---|

| 現役並み所得者3 | 住民税課税所得が690万円以上の被保険者および同じ世帯に属する被保険者 |

| 現役並み所得者2 【注釈10】 |

住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同じ世帯に属する被保険者 |

| 現役並み所得者1 【注釈10】 |

住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同じ世帯に属する被保険者 |

| 一般 | 現役並み所得者及び低所得者に該当しない方 |

| 低所得2 | 同一世帯の人全員が住民税非課税で、低所得1以外の被保険者 |

| 低所得1 | 同一世帯の人全員が住民税非課税で、その世帯全員の個々の所得が0円となる被保険者 (ただし、公的年金等控除額は80万円として計算) または、同一世帯の人全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している被保険者 |

【注釈10】申請により一般の区分に変更できる場合があります。詳しくは、「現役並み所得者の判定」でご確認ください。

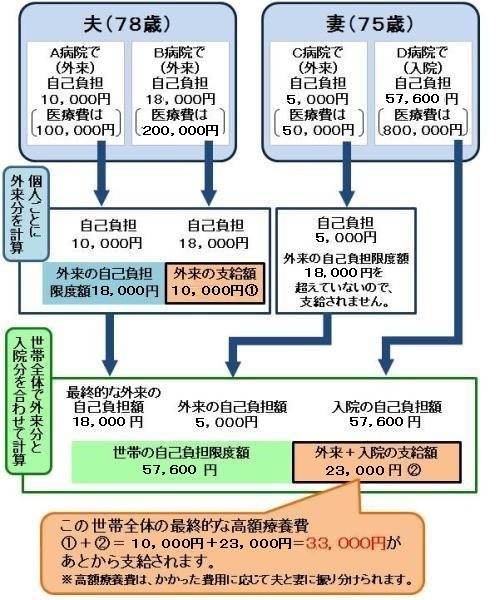

高額療養費の計算例(所得区分が「一般」世帯の場合)

高額医療・高額介護合算制度について

後期高齢者医療制度・介護保険の両方に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月~翌年7月末)の自己負担額の合算額が下表で設定されるの自己負担限度額を超えるときは、申請に基づき、限度額を超える額が支給されます。

| 所得区分 | 【後期高齢者医療制度+介護保険】の自己負担限度額(年額) |

|---|---|

| 現役並み3 | 212万円 |

| 現役並み2 | 141万円 |

| 現役並み1 | 67万円 |

| 一般 | 56万円 |

| 低所得 2 | 31万円 |

| 低所得 1 | 19万円 |

低所得1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、介護支給分については低所得2の自己負担限度額31万円が適用されます。

療養病床に入院したとき

療養病床に入院した場合は、食費と居住費を一部負担いただきます。

難病の方は上記の入院時の食事代のみの負担となります。入院医療の必要性の高い方は、上記の入院時の食事代のほか、居住費の負担がかかります。

低所得者については、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示されないと、医療機関で一般の人と同じ食事代を支払うこととなります。

| 所得区分 | 療養病床入院時の食事代 負担額(1食当たり) |

療養病床入院時の居住費 負担額(1日当たり) |

|---|---|---|

| 現役並み所得者 | 460円【注釈11】 | 370円 |

| 一般 | 460円【注釈11】 | 370円 |

| 低所得2 | 210円 | 370円 |

| 低所得1 | 130円 | 370円 |

| 低所得1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |

| 低所得1(境界層該当者) 【注釈12】 |

100円 | 0円 |

- 【注釈11】管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合は460円、それ以外の場合は420円

- 【注12】生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を必要としない状態となる人

この記事に関するお問い合わせ先

〒585-8585

大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6

電話番号:0721-93-2500(内線:130・131・132)

ファックス番号:0721-93-4691

Eメール:hoken@town.kanan.osaka.jp

お問い合わせフォーム

更新日:2022年09月30日